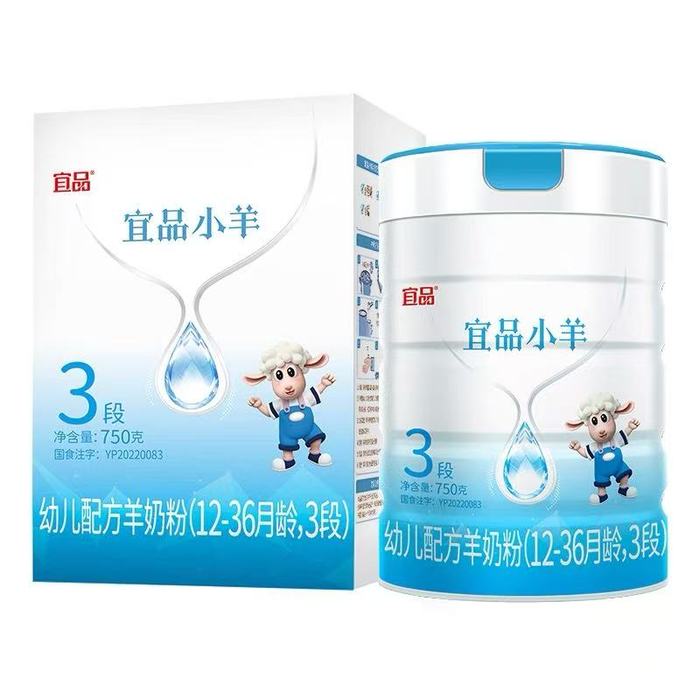

空警-600与歼-15T编组携手向全世界震撼展示,标志着我国海军远洋作战能力质的飞跃。

据央视新闻9月5日报道,此次阅兵,预警机指挥梯队中空警-600预警机接受党和全国人民的检阅。空警-600体积要比空警-500A小很多,它要在航母甲板上完成起飞降落,长度和宽度都做出了调整。虽然体积小,但是它的作用发挥和空警-500A预警机是一样的,可以让歼击机在海上看得更远,综合发挥我们的海上作战体系的态势感知能力,所以它也被称为“海上移动的空中指挥所”。

空警-600预警机正面照。

固定翼舰载预警机的早期发展

随着航空威胁的增加,对空防御是水面舰艇编队海上防御的核心任务,但受限于地球曲率和舰载雷达本身性能的影响,舰载雷达的探测距离尤其是对低空目标的发现距离非常短。为了解决这一问题,预警机应运而生。根据载机平台,可分为固定翼舰载预警机、舰载预警直升机和舰载预警无人机等。在这些预警机中,固定翼舰载预警机性能最为均衡,没有明显短板。

在整个航母编队中。预警机发挥着至关重要的作用,预警机能够根据作战需求适当前出,利用机载雷达和光电设备搜索、监视和跟踪海空目标。通过数据链系统,可为航母和护航水面舰艇提供敌情信息,引导己方舰载机进行防空和对海作战,并指挥护航水面舰艇有效拦截来袭的反舰导弹等威胁,让整个航母编队能够形成大纵深、多层次、立体化的攻防体系,火力衔接紧密。因此,预警机为航空母舰编队在远海大洋独立遂行高强度空中作战提供了坚实基础,显著提升了航母的安全性、目标搜索能力以及远距离作战能力,因此,固定翼舰载预警机是航母的战力倍增器。

但由于在空间有限的航母上运作且技术复杂,尤其是先进固定翼舰载预警机只有某些国家才有能力研发和生产。很长一段时间,固定翼舰载预警机是美国一家垄断的局面,即使是法国这样航空工业不错的国家,在为“戴高乐”号航母选择固定翼舰载预警机时,也只能向美国求购E-2C“鹰眼”。

配备先进的预警任务系统,空警-600预警机可大幅提升航母编队态势感知和协同作战能力。

美国也是世界上第一个研发和批量装备固定翼舰载机的国家。1942年6月,美国海军启动了一项名为“凯迪拉克”的空中早期预警雷达项目,这一雷达系统最初只是设想为能够扩展军舰雷达搜索范围。然而受限于当时的技术,在1943年的测试时,发现探测设备与其他设备之间存在干扰问题,电子杂音破坏了机载平面显示器和舰载平面显示器之间的同步运作。1945年,新的雷达与操作员加上态势评估员一并整合在内的“机载战情中心”概念被提了出来,这便是后来的“凯迪拉克II”项目。

二战结束后,早期开始量产的舰载预警机是在AD“天袭者”舰载攻击机加装AN/APS-20雷达,并将2名雷达操作员在座舱后方整流罩下方的空间并排就座。改型被命名为AD-2W,后续还有AD-3W、AD-4W和AD-5W型号,其中有40架AD-4W在援助计划下给到了英国海军。

50年代中期,美国格鲁曼飞机公司开始为美国海军研制新型的舰载预警机E-1,用于担负舰队防空预警任务,以彻底解决航母对中远距离低空和超低空目标探测能力薄弱的问题。E-1预警机是以同期装备在航母上的S-2舰载反潜机平台为基础发展的,机舱内布置1名雷达操作员、1名引导员,最大留空时间达7小时,在距离航母300千米处可以有近5小时的巡逻时间。

不过美国海军真正需要的是具备与海军战术数据系统相对应的、搭载机载预警和控制系统的先进舰载固定翼预警机。因此1955年美海军航空局发布了性能指标。几经变更和改进之后,格鲁曼的固定翼舰载预警机被以W2F-1的编号进行采购,这便是日后大名鼎鼎的E-2“鹰眼”。

二战末期为了对付日本“神风”自杀式飞机,美军在舰载攻击机基础上研制了早期预警机。

不断进化的“鹰眼”

E-2首架原型机在1960年10月进行了首飞,量产型的E-2A是在次年4月首飞。E-2A是全新设计的舰载固定翼预警机,其机舱长达8米、宽2.5米、高1.85米,比E-1长度增加了30%,机舱内部空间增加了近2倍,可容纳3名雷达操作人员。新的涡桨发动机可使其最大起飞重量达23吨,最大载荷5.5吨,其中的3.5吨可以分配给机载雷达及探测设备。E-2A最大飞行速度650千米/小时,航程2800千米,续航时间6个小时。

针对服役后E-2A暴露出来的AN/APS-96雷达存在抗干扰能力弱、精度不高、探测距离仍然较近(200千米-400千米)。改进版的E-2B在E-2A生产的时候就开始研制了。E-2B主要是在原有雷达上进行改进,加装了当时最新型的计算机,改进了信号处理算法,抗干扰和处理海面及地面杂波能力有了增强。截止到20世纪70年代,美国海军对装备的所有64架E-2A进行了升级改造。

不过针对70-80年代苏联日益犀利凶猛的远程反舰能力,更新、更强的E-2C研发也开始了。C型在雷达和航电系统上有了极大的提高。机载雷达安装了全新AN/APS-120,探测距离550千米,并且该雷达还提高了过滤海面和陆地杂波能力,对掠海快速飞行的反舰导弹和陆上低空突防的战机具有了更强的探测和识别能力。

E-1预警机背上安装了大尺寸雷达。

由于E-2C固定翼舰载预警机性能不断提升,美国海军航母的舰队防空能力达到前所未有的高度。按照美军常规的部署方式,E-2C前出航母编队近400千米,再结合其自身550千米的探测距离,单架E-2C出动便可使得整个航母编队的防御纵深将达到近1000千米。

E-2C的出现确立了其在美海军航母作战体系中的关键一环,美航母编队所有的作战使用都是由它提供的战情进行部署实施,它代表了当时世界舰载预警机的最高水平。但即便如此,美国海军也没有停止对E-2C的持续改进。

进入21世纪后,美国海军提出了全新的“网络中心战”构想。2000年左右推出了过渡型E-2C“鹰眼2000”,随后在2007年又完成了全新的E-2D的研制。D型采用了振动小、噪声低及推力更大的八叶复合桨叶。飞机最大起飞重量增加到25吨,并且第一次在E-2上加装了空中加油系统,留空时间由原先的6小时增加到9小时。因此航母编队在不增加载机量的情况下有了全天预警能力。

E-2D安装了全新的AN/APY-9有源相控阵雷达(每分钟6转),方位和高低探测使用了机扫与电扫相结合的模式。雷达的探测、跟踪范围、目标跟踪数量也相应提高了30%以上,对于隐身目标具有良好的远距离发现和跟踪能力,E-2D使用了全新的高速计算机和大容量储存器,换装了新型卫星通信系统、无线电通信系统、多功能信息分发系统、Link-16数据链和红外搜索与跟踪系统,从而使其成为真正“网络节点”和“空中指挥所”。

2015年3月,首批E-2D开始在美国海军航母上实战部署。美国海军一共采购了75架E-2D,计划在2030年前全面取代现役主力E-2C。

E-2D预警机具备空中受油能力,可提升滞空时间。

“鹰眼”的启示

从E-2“鹰眼”系列固定翼舰载预警机60余年的发展历程来看,早期的A型和B型一直在解决可靠性的问题;C型是真正满足美海军需求的型号;而基于美军战略需要的D型,则强化了空中加油能力、全玻璃化座舱和探测隐身目标能力等关键性能指标,使其成为美军网络化协同作战核心。E-2“鹰眼”研制和改进路径有以下几个特点。

首先,受限于使用条件的独特性,固定翼舰载预警机的机体就不能设计得太大,但由于需要安装探测海空目标的雷达同时,又具备指挥协调航母编队的电子设备。所以一款专为舰载环境设计的优秀平台,可以短时间内成就一个可靠的固定翼舰载预警机,也可以在未来有巨大的升级潜力。

其次,E-2“鹰眼”改进路径遵循以技术驱动、循序渐进、迭代升级。这种方式以成熟技术为前提渐进发展,而不是颠覆性地推倒重来。这样可以做到风险可控,性价比高。比如,因美国拥有较为成熟的雷达和电子技术,E-2D在只比E-3C增加不到300千克的雷达探测设备,就将数据处理能力和雷达探测能力提升了300%。

最后,固定翼舰载预警机的作战定位更贴近当下的实战要求。如70年代之后低空飞行的反舰导弹威胁逐渐增大,所以C型的低空探测能力是重点。而D型的AN/APY-9雷达则是针对21世纪后的电子对抗及隐身目标增加了对抗和感知能力。

不过E-2平台毕竟已经有60年的发展历史,内部潜力已基本挖掘殆尽。也存在不少难以完善的缺点。如AN/APY-9雷达虽有一定反隐能力,但机械旋转且采用机扫和电扫的混合方式,使得更新率低于固定的相控阵雷达。对高速、高机动或隐身目标的连续跟踪能力相对较弱,在多目标、强电磁对抗环境中会力不从心。

并且据美国国防部报告,E-2D存在大量尚未解决的缺陷,如雷达可靠性问题、机组人员座椅锁定不到位、跟踪屏幕图像模糊等,这些都将影响战备完好率和任务效能。E-2D采用软管-浮锚式空中加油方式,与美国空军主流的硬管加油系统不兼容。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《技术派|空警-600首次公开, 擦亮海军的“空中之眼”有多重要?》

京ICP备2025104030号-13

京ICP备2025104030号-13

还没有评论,来说两句吧...